【新書】複数の大人が関わる「社会的養育」はなぜ必要か

社会

2024.12.17

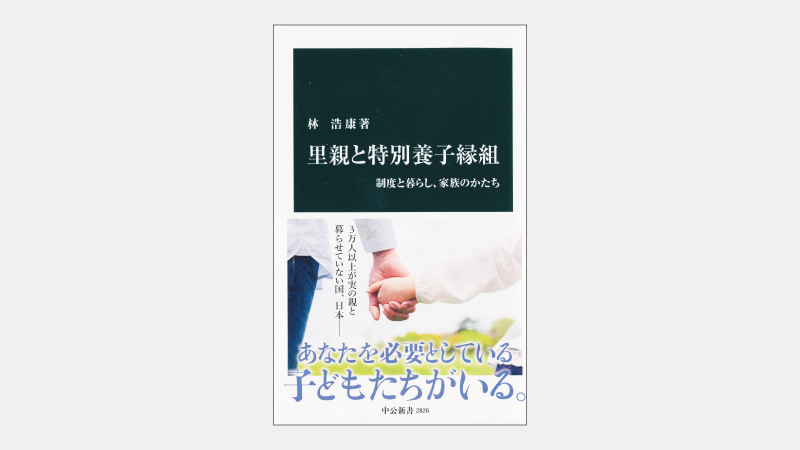

『里親と特別養子縁組』

-制度と暮らし、家族のかたち

林 浩康 著 | 中央公論新社(中公新書) | 208p | 902円(税込)

1.暮らしに困難を抱える子どもたち

2.親と別れて暮らす子どもたち

3.里親・養親になる

4.里親・養子縁組家庭での暮らし

5.「中途養育」の喜びと困難

6.過去とつながる

終.里親・特別養子縁組のこれから

【イントロダクション】

日本において、生みの親から離れ、児童養護施設、乳児院、里親家庭等で暮らす子どもの数(特別養子縁組を除く)は2023年時点で3万人を超える。そのうち約25%の子どもが里親家庭で暮らしているが、欧米諸国に比べて比率は低く、課題も多いようだ。

里親や特別養子縁組の制度は、どうあるべきだろうか。

本書は、子どもの一時的な養育制度である「里親」、法的親子関係を結び生涯関係を維持する「特別養子縁組」の家庭について、当事者や関係者へ多くのインタビューをしてきた著者が、その意義や課題、今後のあり方についてまとめている。

生みの親から離れて暮らす子どもの措置については、子ども本人の意向を代弁する「アドボケイト」の必要性が、国内でも認識され始めているようだ。また今後は、生みの親と暮らせない子どもの養育を、里親家庭や養子縁組家庭に任せきりにせず、社会の複数の人が関わる「養育の社会化」が広まることが必要といえそうだ。

著者は、日本女子大学人間社会学部社会福祉学科教授。1961年、大阪府生まれ。北海道大学大学院教育学専攻後期博士課程修了。博士(教育学)。専門分野は社会福祉学。

新規会員登録(無料)をすると本ダイジェストの続きをご覧いただけます。(2024年12月25日まで)会員登録はこちらから

既にSERENDIP会員の方は本ダイジェスト全文を下記から閲覧いただけます。

法人の会員はこちら

個人の会員はこちら